|

|

||

|

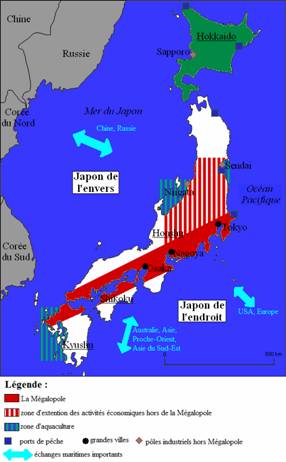

Après avoir parlé de la seconde guerre mondiale (cf. dossier correspondant), voici

maintenant un dossier sur le Japon. Vous trouverez ci-contre une carte

présentant le dynamisme de l’espace japonais. Vous pouvez cliquer sur les

images pour les agrandir. |

||

|

Introduction : Un archipel très peuplé I/ Le cadre naturel Archipel formé de plus de 3 400 îles, le Japon domine un territoire beaucoup

plus grand que sa simple surface terrestre : ses limites maritimes légales

multiplient en effet sa surface par douze. Le territoire est composé de

plaines littorales rare et exiguës, tandis que l’intérieur est dominé par des

montagnes élevées. II/ La croissance et la répartition de la population Les quatre plus grandes îles abritent la quasi-totalité des 126

millions de Japonais. La densité moyenne est élevée (355 habitants par km²)

mais les deux-tiers de la population occupent 3% du territoire. Première partie : Géographie du Japon A- Les Japonais sur leur territoire I/ Une population inégalement répartie Le territoire japonais est contraignant : il est fragmenté

en quatre îles principales et 3 400 autres îles ; il possède peu

d’espaces plats : les trois-quarts du pays sont dominés par des

montagnes aux pentes souvent abruptes alors que les plaines, étroites, sont

limitées au littoral. C’est aussi une terre à hauts risques : aux

typhons et éruptions volcaniques (77 volcans actifs) s’ajoutent |

||

|

les nombreux séismes (séisme de Kobe en 1995) et les tsunamis. La population japonaise, qui comprend 126 millions d’habitants, est

très inégalement répartie. Les densités humaines sont très fortes dans les

plaines littorales de la façade pacifique. Les villes de cette région

sont immenses et constituent la plus grande mégalopole du monde. II/ La concentration littorale des activités Le littoral concentre depuis longtemps la plupart des activités

économiques du Japon (agriculture, pêche, industrie). Le Japon est

le troisième producteur mondial de produits de la mer et l’aquaculture

a une grande importance. Durant la Haute croissance, l’industrie s’est développée dans les

grandes baies du littoral pacifique, pour bénéficier de l’importation des

matières premières dont manque le Japon et pour rendre plus facile les

exportations. On y a édifié des terre-pleins pour les usines

sidérurgiques et pétrochimiques alors que les autres industries (notamment

l’automobile) essaimaient en arrière du rivage. Un immense ruban

industriel littoral s’est ainsi constitué sur la façade pacifique,

à l’origine de la Mégalopole. Les nouvelles industries de haute technologie, qui ont besoin

de peu de matières premières, s’implantent aujourd’hui dans l’arrière-pays,

non loin de la Mégalopole. III/ La maitrise d’un territoire contraignant Le territoire japonais est très contraignant, mais peu à peu les

Japonais ont réussi à la maîtriser : - Les terre-pleins pour les industries mais aussi de plus en

plus pour les activités de services (administrations, loisirs, commerce) ou

les résidences permettant de pallier le manque de place dans les plaines. - De grands ouvrages d’art ont été construits pour unir

les grandes îles entres elles : ponts géants ou tunnels sous-marins (le

plus grand tunnel sous-marin du monde, de - Enfin, la population est sensibilisée aux risques naturels et les constructions

tiennent compte du danger sismique (immeubles bas ou procédés de construction

antisismiques). |

||

|

B- Un espace

contrasté I/ La Mégalopole, région motrice de la puissance

japonaise Ruban urbain de La première conurbation mondiale (Tokyo-Yokohama-Kawasaki) est

le cœur de la Mégalopole. Capitale politique du pays, Tokyo monopolise les activités

de commandement. Cependant, malgré sa puissance, elle n’a pas le

rayonnement de New York. II/ Les déséquilibres d’un espace ouvert sur le monde |

||

|

Le territoire japonais est marqué par de très forts contrastes

régionaux. Au « Japon de l’endroit », ouvert sur le

monde et où se concentrent les hommes et les activités, s’oppose le « Japon

de l’envers ». La Mégalopole, le centre

du Japon appartient au « Japon de l’endroit » alors que le

« Japon de l’envers » comprend presque toutes les périphéries. Tokyo appartient aux métropoles majeures de la planète et sa région,

le Kanto, est le cœur économique japonais. Cependant, Osaka, second pôle

national, concurrence Tokyo depuis les années 1980. |

||

|

Seconde partie : Economie du Japon A- L’édification d’une puissance I/ Le « miracle économique » En 1945, le Japon est vaincu, ruiné et occupé par les USA. Mais il se

reconstruit rapidement. En 1951, grâce à l’aide des Etats-Unis, il a retrouvé

son niveau de production d’avant-guerre ; puis il connaît jusqu’en 1973

la plus forte croissance économique du monde (10% en moyenne par an) :

c’est la période dite de « Haute croissance ». La croissance

reste forte jusqu’à la fin des années 1980 (5% par an), date à laquelle le

Japon entre dans une période de récession. Le Japon est ainsi devenu la seconde puissance économique, la seconde

puissance industrielle, et la troisième puissance commerciale du monde. II/ Les atouts de la puissance La main-d’œuvre japonaise est très efficace et dévouée. Son

haut niveau d’instruction lui permet de s’adapter rapidement aux changements

technologiques. Les entreprises sont performantes : - Les grandes entreprises, regroupées dans les conglomérats ou

kereitsus, investissent beaucoup dans les technologies les plus

récentes et la recherche. Des sociétés de commerce spécialisées, les sogo-shoshas,

les renseignent sur les attentes des marchés extérieurs et se chargent de

commercialiser leurs produits. - Les petites entreprises sous-traitantes répondent rapidement

à la demande des grandes entreprises. L’Etat joue un rôle

moteur dans l’économie en particulier à travers le Ministère de l’industrie

et du commerce international (MITI). Il donne des informations aux

entreprises, accorde des aides financières aux secteurs industriels

d’avenir, aide la recherche, investit dans les infrastructures (ports,

voies ferrées, …). Ces dépenses sont permises grâce à la relative faiblesse

du budget militaire. III/Une puissance incomplète Le Japon reste une puissance politique et militaire encore

secondaire. La Constitution de 1946, rédigée sous l’autorité des USA, en a

fait un pays démocratique mais en même temps limité sur le plan extérieur

(limitation de l’armée et de l’armement) et il n’a donc pas l’arme nucléaire

et sa diplomatie se calque encore souvent sur celle des Etats-Unis (qui

possède des bases militaires dans le pays). Le Japon a aussi une influence culturelle réduite. Sa langue et

son mode de vie ne se sont pas exportés. Les japonais sont même largement

américanisés (importance du base ball et du golf, diffusion des séries

télévisées américaines,…). B- La seconde puissance économique I/ Une industrie puissante à la pointe de l’innovation Le Japon, avec 15% de la production mondiale, est la seconde

puissance industrielle derrière les Etats-Unis : - les industries de base (sidérurgie, pétrochimie…) et la construction

navale, avec 40% de la production, sont très puissantes. Mais elles souffrent

de la croissance de la production mondiale et de la concurrence des nouveaux

pays industrialisés d’Asie. - L’automobile reste un fleuron de l’industrie japonaise :

le Japon est le second producteur mondial d’automobiles. Toyota

fournit plus du tiers de la production nationale. - Les industries de haute technologie sont le point fort du

Japon : elles représentent plus du quart de la production nationale et

progressent fortement dans tous les domaines (matériel électronique,

télécommunications robotique, nouveaux matériaux, biotechnologie). II/ De très forts excédents commerciaux Avec 9% des échanges internationaux, le Japon est la troisième

puissance commerciale, derrière les Etats-Unis et l’Allemagne. Ses

principaux partenaires commerciaux sont les Etats-Unis, les pays

d’Asie du Sud-Est et l’Union européenne. Le Japon exporte des produits industriels notamment des automobiles,

des machines, du matériel électrique et électronique. Comme il a très peu de ressources naturelles, il

importe beaucoup de matières premières minérales ou énergétiques (prés

de 100% de sa consommation de fer, de charbon, ou de pétrole) ; il

achète aussi beaucoup de produits agroalimentaires. La balance commerciale du Japon est très excédentaire.

Pourtant les exportations ne représentent que 10% de la production japonaise.

En fait, les excédents sont surtout dus à la faiblesse relative des

importations, liée à la protection du marché intérieur (réglementations

diverses…) et à la faible attirance des japonais pour les produits étrangers. III/ Les capitaux japonais gagnent le monde Depuis les années 1980, les entreprises industrielles et de

services japonaises se délocalisent notamment aux Etats-Unis et

dans l’Union européenne pour se rapprocher de leur clientèle et éviter

les barrières douanières, et en Asie du Sud-Est ; Toyota a ainsi

créé récemment une usine en France, à Valenciennes. Cependant, la part de la

production industrielle à l’étranger ne représente que 10% du PNB contre 19%

pour l’Allemagne et 23% pour les Etats-Unis. Le Japon est aussi le premier

fournisseur d’aide publique au développement (surtout vers l’Asie) et prête

des capitaux au monde entier. C- La société japonaise, facteur de la réussite

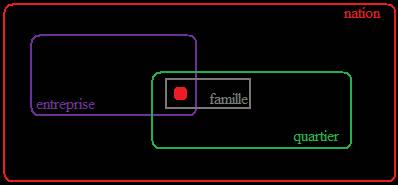

économique I/ Une société soudée et hiérarchisée La société nippone est fondée sur des rapports hiérarchiques entre

les individus qui sont inclus dans divers groupes, comme la famille ou

l’entreprise. La priorité donnée au groupe par l’individu garantit un ordre

social où les revendications personnelles sont mineures. II/ L’individu s’identifie par rapport au groupe L’individu (matérialisé par le point rouge sur le schéma) est une

petite pièce au sein d’un vaste puzzle. Le groupe est présent à tous les

échelons de la vie. Les devoirs de l’individu envers la communauté sont

considérables : prendre soin de ses parents âgés, veiller à la qualité

de vie du quartier, contribuer à la réussite de l’entreprise ou consommer des

produits japonais. III/ De l’école à l’entreprise : la soumission à un

modèle de société Amour du travail bien fait, faible absentéisme et dialogue entre

patron et ouvriers sont présentés comme les qualités des entreprises

japonaises. Les salariés donnent beaucoup car ils s’identifient à leur

entreprise. Mais pour y entrer, dés l’école, les Japonais sont confrontés à une

rude compétition. Ce modèle de société est aujourd’hui rejeté par une

partie de la jeunesse. D- Le Japon, au cœur de l’Asie-Pacifique I/ Le Japon, modèle pour l’Asie-Pacifique ? Les relations entre le Japon et ses voisins ont longtemps été tendues

à cause de la politique d’expansion japonaise de la première moitié du

siècle. S’il inquiète, le Japon fascine par sa réussite

économique : premier pays non occidental à s’être industrialisé, il est

apparu comme un modèle de développement à suivre. Les Nouveaux Pays

Industrialisés d’Asie (NPIA) ont suivi les mêmes étapes

d’industrialisation (de l’industrie textile aux in industries de base puis à

la haute technologie) et utilisé des moyens proches de ceux du Japon

(main-d’œuvre efficace, grandes entreprises, actions motrices de

l’Etat) ; leurs économie concurrencent désormais celle du Japon. La

Chine et d’autres pays d’Asie du Sud-Est se développent à leur tour. Le Japon

est au cœur d’une zone en développement rapide. II/ Une dépendance croissante de économies Dans le domaine commercial, les liens du Japon avec les pays de

l’Asie-Pacifique s’intensifient depuis les années 1970 : 42% de

ses exportations et 36% de ses importations sont réalisées avec ces pays. Le

Japon leur achète des matières premières et de plus en plus de bien

industriels du fait de leur développement économique ; il leur exporte

de plus en plus de ses produits industriels grâce à la croissance rapide de

leur niveau de consommation. Les entreprises japonaises investissent de plus en plus dans la région

pour profiter d’une main-d’œuvre moins coûteuse mais aussi parce que ces pays

sont des marchés importants (Corée du Sud) ou d’avenir. Depuis les années

1990, les entreprises japonaises ont ainsi créé de nombreuses filiales

dans l’Est de la Chine. Le Japon et l’Asie du Sud-Est ont désormais des économies très

dépendantes. Ainsi, la crise économique de 1997 en Asie du Sud-Est

a réduit les exportations japonaises et entraîné des difficultés pour ses

filiales industrielles. III/ Les japonais regardent vers l’Asie Depuis la fin du XIXe siècle, le Japon est surtout fasciné par

l’Occident. Mais aujourd’hui, l’Asie-Pacifique éveille l’intérêt des

japonais : ils s’y rendent plus nombreux en vacances, les livres sur

l’Asie se multiplient, les échanges culturels s’intensifient (accueil d’étudiants

asiatiques). En même temps, le Japon améliore ses relations diplomatiques

avec les pays d’Asie, il commence à reconnaître les crimes de la Seconde

Guerre Mondiale et il a renforcé ses relations avec la Chine. Il espère jouer

un rôle politique régional important dans l’avenir. Vous pouvez réagir à cet article sur le forum en cliquant ici. |

||